こんにちは。クロスメディア制作課のイノウエです。

今回は、「聞いたことはあるけど、詳しく知らない」。

そんな反応が多い印刷用語を「制作編」「製版編」「印刷編」に分けて解説します!

仕事で印刷物に携っている方は、ぜひ最後までご覧ください。

よく使う印刷用語①「制作編」

「校了(こうりょう)」

校了とは、文字やレイアウトなど、すべての校正作業が完了し、お客さまの確認で修正箇所が全くないことを意味します。

そのため、「お客さまから校了をいただく」=「印刷工程に移行する」を意味します。

校了後に修正や変更、追加作業が発生すると、やり直しによる追加費用の発生や納期に間に合わない、といった事態になります。校了は、絶対に修正がないことを確認した上で出しましょう。

「責了(せきりょう)」

責了とは「責任校了」ともいい、修正はあるものの、お客さま側で最終確認はせず、編集・訂正者の自己責任で校了とすることを意味します。

つまり、最終的なチェックや確認を、編集者や印刷会社が責任をもって行うことを指します。

制作現場では、お客さまの修正指示のニュアンスを理解している営業に最終確認を任せる、「営業責了」という言葉が使われることもあります。

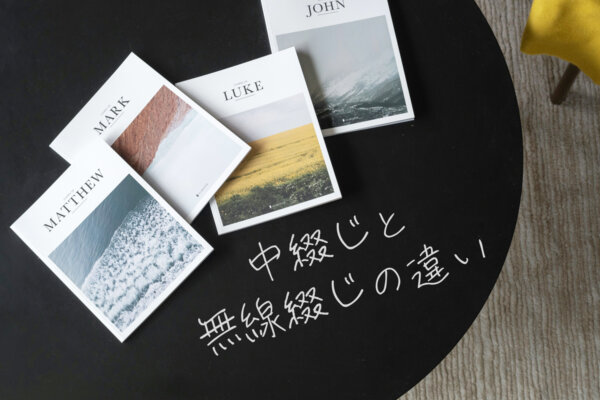

「表(ひょう)1」「表2」「表3」「表4」

校正紙に「表1」「表4」などと書かれているのを見たことはありませんか?

「表なんて入れてないのに…」と思う方もいるかもしれませんが、これは「表紙」のこと。

それぞれどのページのことを指すのかご紹介します。

・「表1」=「表表紙(おもてびょうし)」

一般的に、冊子の表紙にあたる部分を指します。

・「表2」=「表紙裏(ひょうしうら)」

表紙を開いた内側(=表紙の裏面)を指します。

・「表3」=「裏表紙裏(うらびょうしうら)」

裏表紙を開いた内側(=裏表紙の裏面)を指します。

・「表4」=「裏表紙(うらびょうし)」

一般的に、冊子の表紙の反対側部分のことを指します。

それぞれの呼び方を示した画像を用意したので、ぜひこちらを参考に覚えてみてください。

よく使う印刷用語②「製版(面付け)編」

「面付け(めんつけ)」

印刷・断裁・製本加工の都合を考えて、印刷用の版に複数のページを配置することを「面付け」といいます。

例えば、冊子を作る場合には、以下のような工程が発生します。

・用紙に印刷をする

・冊子にするために、印刷済みの紙を折る

・折った紙をページ順になるように重ねる

・綴じる

・余白を断裁する

用紙の折り方には「4ページ折」「8ページ折」「16ページ折」などがあり、ページ数や用紙の厚さによって選択する折り方が変わります。折り方が変わると、印刷用の版に配置するページの位置も変わります。これらは正しく冊子が完成するように、印刷会社側で設計を行います。

発注者として必須の知識ではありませんが、面付けの仕組みを知っていると印刷物を作るのがより楽しくなりますよ!

▼関連記事

「ドブ」

印刷後に断裁や製本を行う際、どうしても、若干の裁ちのズレが発生します。そのため、仕上がりサイズよりも天地左右に3~5mmほどの余白を設けます。この余白を「ドブ」と呼びます。

さらに、この余白部分に紙の白地が見えないように絵柄を伸ばして配置することを「塗り足し」といいます。「塗り足し」がないと、断裁時に紙の色が出て不格好な仕上がりになってしまうことがあるため、紙の端まで印刷をしたい場合は必ず「塗り足し」を作る必要があります。

▼ドブ(塗り足し)についてはこちらの記事でも解説しています。

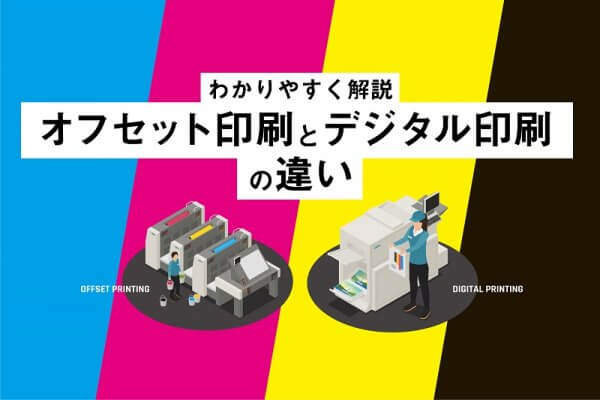

よく使う印刷用語③「印刷編」

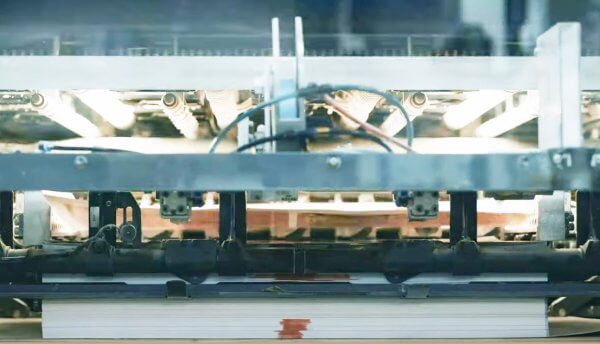

「咥え(くわえ)」と「咥え尻(くわえじり)」

印刷用紙を印刷機に送り込む際に、印刷機の“爪”で紙の端をつかんでいるのですが、そのつかむ側を「咥え」と呼び、反対側を「咥え尻」と呼びます。

印刷機によっては、紙を中で反転させ、一度で両面印刷ができる機能を持つものもあります。

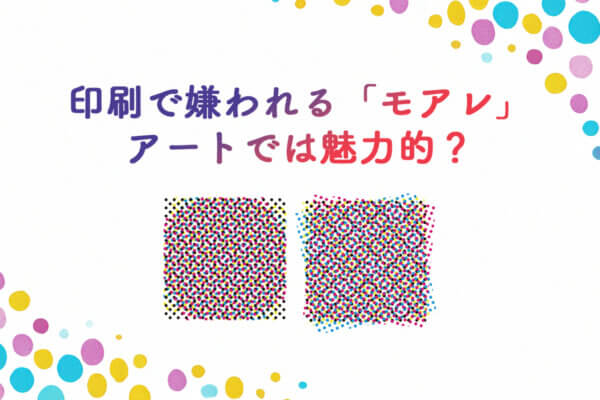

「見当(けんとう)」

複数の色を使って印刷する際の、各色の“位置”を意味します。

正しい位置に合わせることを「見当を合わせる」と言い、反対に位置が合っていないことを「見当ズレ」「版ズレ」「見当不良」などと言います。

ちなみに、「見当」の語源は浮世絵からきています。

浮世絵は多くの場合版画で刷られますが、色の数だけ版を使用します。その際、各色の版を正しい位置に揃えるための目印を「見当」と呼んでいました。この言葉が現代まで引き継がれているようです。

▼関連記事

以上、「よく使われる印刷用語」の解説でした。

ぜひ今後の印刷物の仕事で使ってみてください!

株式会社野毛印刷社では、印刷物をはじめとする、さまざまな販促・集客ツールの制作を行っています。御見積りやご相談は、こちらのお問い合わせフォームよりご連絡ください!

〈この記事を読んだ方にオススメ!〉