印刷のトンボとは?種類や由来について印刷会社が解説!

デジタル時代となった今から考えるとかなり昔の話ですが、アナログ時代の印刷会社には、版下職人的な人間が必ず何人かいました。

その当時の職人が詠んだ俳句にこんなものがあります。

秋隣り 烏の口で 蜻蛉引く

「烏の口」は、当時の版下制作に欠かせない道具であった烏口という筆記用具のことで、「蜻蛉引く」は、これも版下作業に欠かせなかった「トンボ」を引く作業を指しています。

今回は、そんな印刷物には欠かせないトンボの由来や種類について解説します。

印刷に必要なトンボ。どんな種類がある?

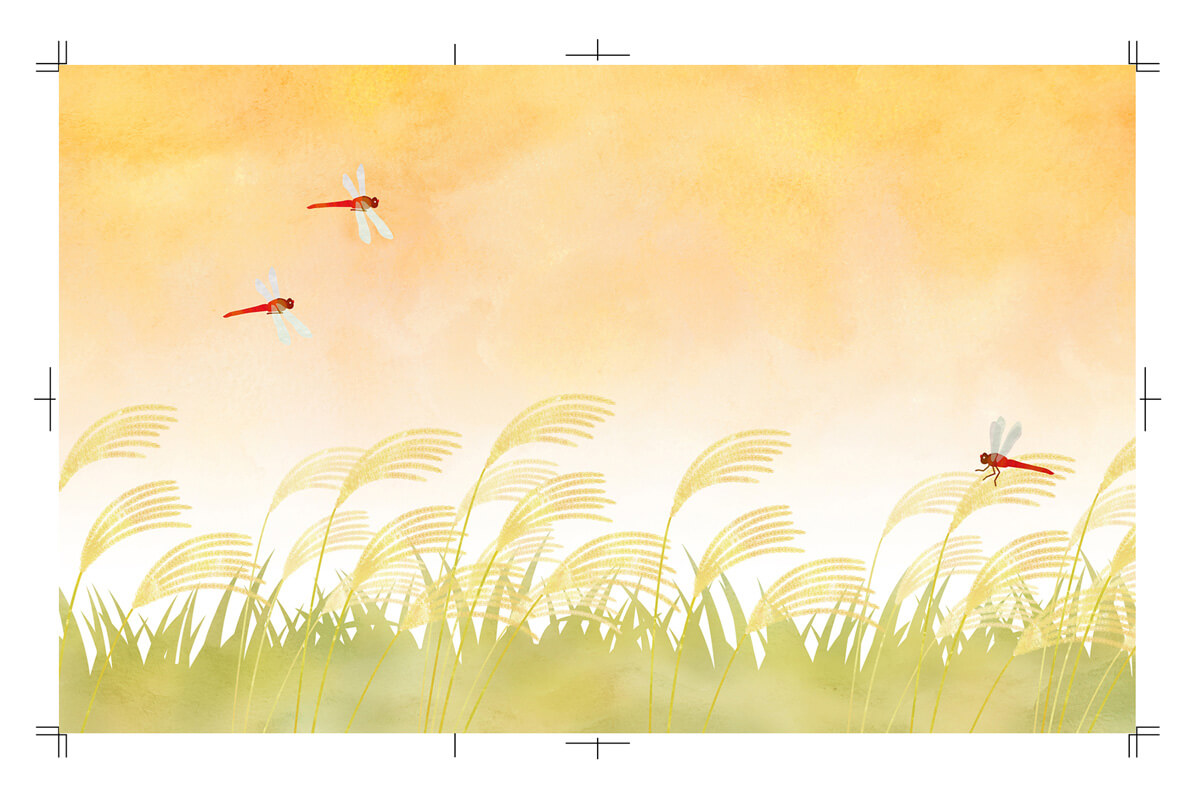

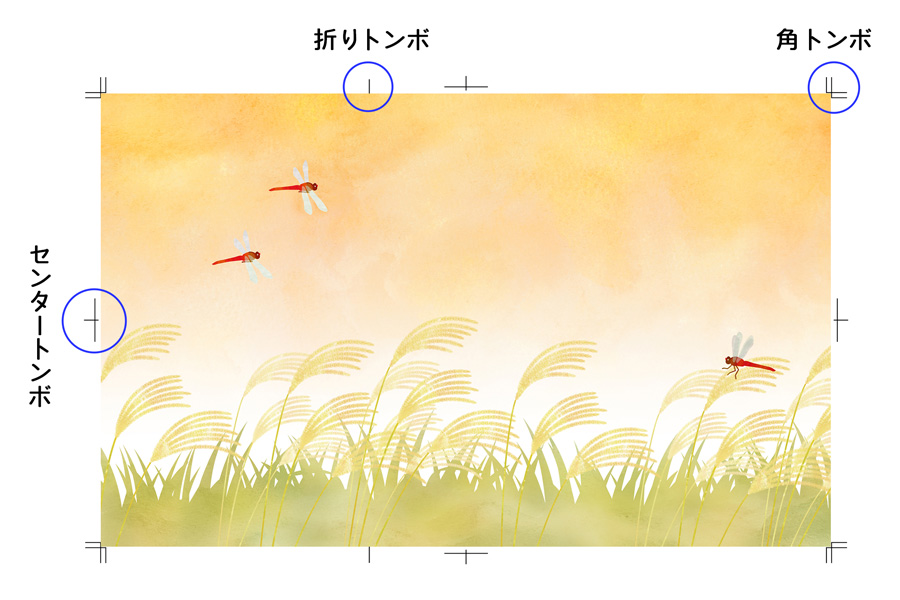

トンボとは、印刷物を仕上がりサイズにするための断裁位置として、また、多色刷りの見当合わせのためなどに、版下の天地・左右の中央や四隅などに付ける目印のことです。線の太さは0.1mm程度となっています。

特に多色刷りの場合、各色を重ねて印刷する上で絵柄がズレないように合わせる目安として、トンボが重要な役割を果たします。

そのトンボにはいくつか種類があります。

一般的に、天地・左右の中央にあるのが「センタートンボ」、仕上がりサイズの四隅にあるのが「角トンボ(コーナートンボ・裁ちトンボ)」です。その他、印刷物の形状に応じて「折りトンボ」を設けることもあります。

「センタートンボ」は、先述の通り多色刷りの際に絵柄等の位置精度を高めるために必要なマークです。

「角トンボ」は、仕上がりサイズに合わせて裁ち落としとするために、3mm程度の「ドブ」と呼ばれる塗り足し幅を示す二重線になっていて、内側を「内トンボ」、外側を「外トンボ」と呼びます。

「折りトンボ」は、名前の通り紙を折る場所を示すトンボです。折り加工のあるリーフレット等で用いられますが、センタートンボや角トンボと違ってアプリケーションで自動的に入れることができないため、デザイナーやDTPオペレーターが自作する必要があります。

印刷のトンボは手書きからデジタルへ

アナログ時代の印刷会社では、トンボを一つひとつ手書きで引いていました。

しかし、ある時から透明の「トンボシール」というものが使用されるようになり、四隅とセンターに貼るだけで済むように。これは当時としては画期的でした。

その後、版下作業の機械化が進むと、仕上がりサイズに応じた数値を入力するだけで自動的にトンボを作成することが可能になりました。

ちなみに、トンボは英語で「register mark」と言い、センタートンボは「center register mark」、角トンボは「crop mark」と呼ばれているようです。

トンボの由来

肝心な「トンボ」という名称の由来ですが、センタートンボが十字形をしており、その形がトンボに似ていることから名付けられたと言われています。

ちなみに、クレープを作る際に使うあのT字形の道具や、グラウンド整備に使う道具もトンボと呼ばれています。

意外とシンプルなネーミングが広く浸透していることを改めて実感します。

『ヒラメキ工房』では、他にも印刷物にまつわる記事を多数掲載中。

印刷物のご相談は、お問い合わせフォームよりご連絡ください!