当社の印刷事業の主力は「オフセット印刷」です。

これまでもオフセット印刷の特長を紹介してきましたが、「そもそもオフセット印刷ってどんな印刷なのか?」はあまり話していなかったように思います。

そこで今回は、初歩的な印刷の話「オフセット印刷とは?」を簡単にまとめてみました。

印刷方式は大きく4つに分けられる

印刷方式は、「凸版印刷」「凹版印刷」「孔版印刷」「平版印刷」の大きく4つに分けられます。

「凸版印刷」は、はんこのようにインキのつく部分が凸状になった版を使う印刷法。

逆に、「凹版印刷」は版の絵柄となる部分が凹状になっており、その凹部にインキをつめて印刷する方法です。グラビア印刷がこの方法にあたります。

「孔版印刷」は、インキを通過させるところと通過させないところを版で作り、通過した部分が絵柄になる方法で、シルク印刷がこの方法になります。

オフセット印刷の仕組みは?

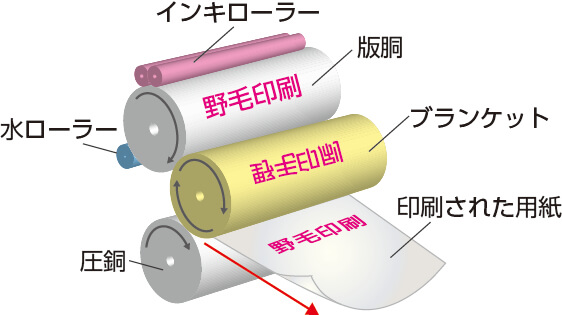

残った一つ「平版印刷」の中に、現在主流となっているオフセット印刷が含まれます。

版から直接印刷するのではなく、一旦ブランケットと呼ばれる胴に画像を転写させ、そこから紙に印刷します。

版画などでは左右をひっくり返した逆像で版を作りますが、刷版上の画像は正像です。

ブランケットに転写されたときは逆像になりますが、紙に印刷される時点で正像に戻るためです。

インキがいったん版から離れる=「OFF」、ブランケットを経由して紙につく=「SET」。

この理由から「OFFSET」と呼ばれるようになりました。

オフセット印刷の起源はいつ?

では、オフセット印刷の起源はいつなのでしょうか。

印刷の起源はさまざまあり、中国が起源とされる木版印刷は7世紀頃。

ヨーロッパでは1450年頃にグーテンベルクによる金属活字を用いた活版印刷を印刷の起源としています。

ですが、平版印刷はずっと後。

1798年にドイツのセネフェルダーが石版印刷を発明し、これが平版印刷の始めとされています。

平版印刷の中でもオフセット印刷は、さらに時を経て1904年、アメリカの石版印刷の機械技師ルーベルが発明者と言われています。

彼は、少年工が紙を差し損ねて空刷りし、そのまま次の紙を差し入れたら両面ともきれいに刷られた様子を見て、この印刷方法を発明。ドイツの印刷界で注目され、世界に広まりました。

日本では1912(大正元)年に中島幾三郎が、 1914(大正3)年には浜田初次郎が、相次いでオフセット印刷機を作っています。

その後、利便性、経済性、信頼性などの点が考慮され、オフセット印刷は印刷の主流となりました。

野毛印刷のオフセット印刷

この『ヒラメキ工房』を運営する株式会社野毛印刷社も、オフセット印刷を主流としています。

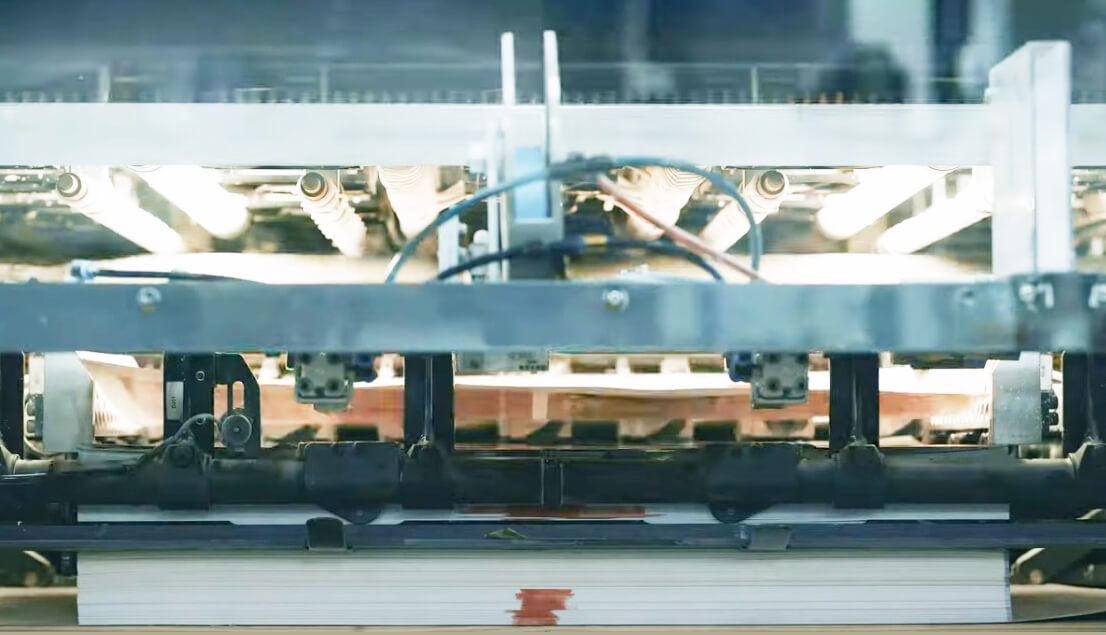

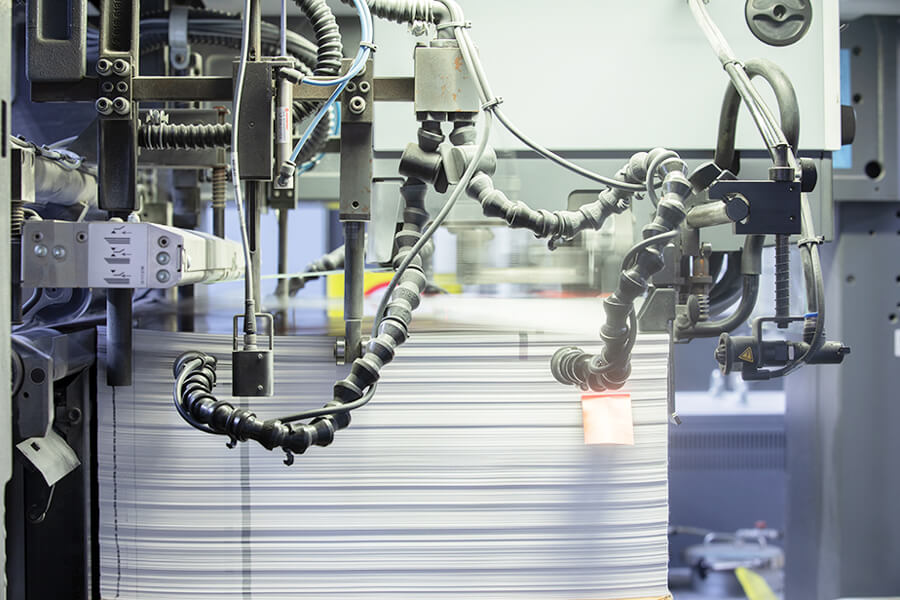

工場にはバスぐらいの大きさの印刷機が並び、オペレーターが日々業務に取り組んでいます。

▼とにかく大きい!

▼オペレーターの表情は真剣そのもの

当社の印刷課員は、全員1級印刷技能士です。

また、印刷後の製本、仕分け、梱包も一つひとつ丁寧に行っています。

お取引実績のあるお客さま、または今後お取引予定のお客さまには工場見学を実施しています。

見学を希望される方は、ぜひこちらの記事をご覧ください。

工場で働く社員含め、当社は高品質な製品をお客さまにお届けできるよう、日々技術の向上に取り組んでいます。

印刷物のご相談やお見積り依頼がありましたら、ぜひ当社までご連絡ください。

〈この記事を読んだ方にオススメ!〉

▼オンデマンドプリンタの秘密兵器!特殊トナーを紹介!

▼令和4年度「ジャグラ作品展」の受賞作品を紹介!