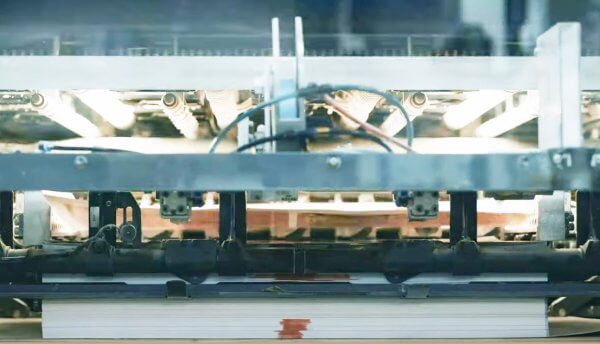

現場で印刷機を回していると、さまざまなことに気がつきます。

たとえば、汚れ、ピンホール、擦れなど、小さなものだと紙面に顔を30cmほど近づけないと見えないものもあります。

また、「色が合わない」「色が安定しない」「機械の調子が悪い」など、何も問題なく印刷が終わる日はなかなかなく、現場にはさまざまな苦労があります。

今回はそんなことを思いながら、「印刷の色ブレ」について説明したいと思います。

「色ブレ」ってなに?

印刷機でカラーを再現する際には、B(墨)、C(藍)、M(紅)、Y(黄)の4色を使用します。

特に茶色、黒、グレーといった色を表現しようとすると、4色のわずかなバランスの違いで色が変わってしまいます。黒を4色各100%で表現しても、その時のインキの硬さや室温によって青みがかったり赤みがかったりします。

4色のバランスは非常にデリケートなのです。

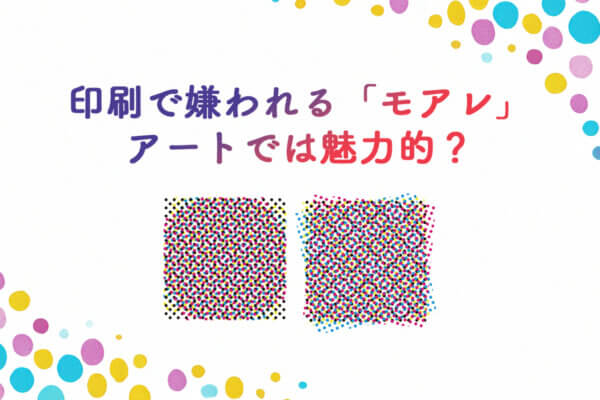

また、印刷では写真などの再現に網点を使用していますが、網点の大きさがさまざまな要因で大きくなってしまうことを「ドットゲイン」といい、印刷物の色が濃く見える現象が起こります。

基準の4色のバランスが崩れることや、ドットゲインの変化によって色が濃く見える現象を、総じて「色ブレ」といいます。

「色ブレ」はなぜ起こる?主な要因

1.環境の変化(室温・湿度の影響)

印刷に適した温度・湿度は、常に一定であることが望まれます。温度が上がるとインキが軟らかくなり、ドットゲインが起きやすくなります。

また、トラッピングやインキの重なり具合(インキの上に別のインキが乗る量)によっても色が変化し、色ブレの一因になります。

2.機械の設定

印刷では水(湿し水)を使用して刷版を湿らせ、絵柄部分以外がインキで汚れないようにしていますが、この湿し水が多すぎると、絵柄のない部分が薄くなってきたりします。

また、インキを運ぶローラーは、インキを紙面まで運ぶ役割を担っていますが、ローラー同士の当たり具合が決められた圧で均等でないと、インキがうまく運べなくなり、色が薄くなったりします。

3.人による操作

色の見え方は、見る場所、明るさ、光源などの影響を受けるため、周囲の環境に注意して確認する必要があります。

また、絵柄周囲の色の違いによって、視覚的な色の評価が難しくなったり、判断を誤ったりすることがあります。印刷技術者それぞれの色認知の違いにより、主観的な評価しかできず、それが色ブレの要因になることもあります。

どうやって「色ブレ」を防ぐ?

恐らく当社だけでなく、色ブレはどの印刷会社にとっても共通の悩みでしょう。

印刷機を動かすのは“人”であり、調整もアナログ的な作業が多いため、印刷を行う以上完全に避けるのは難しいと言えます。

それでも、お客さまのご要望に応じた品質をお届けするため、色ブレを最小限に抑えるよう私たちは努力を惜しみません。

そこで、「色ブレ」を起こさないよう当社が行っていることをご紹介します。

対策1. 撤退した室温・湿度管理

インキだけでなく、「紙」も温度や湿度の影響で波打ってしまうなどのトラブルが発生します。そのため、当社の福浦工場では室温・湿度を徹底的に管理しています。

対策2. 適切な機械設定と判断ができる人材の育成

印刷機の設定や品質の見極めには、やはり“人”の力が不可欠です。

熟練の職人が印刷機を操作することで安定した印刷が可能になりますが、「どこの印刷会社に熟練の職人がいるか」を判断するのは難しいですよね。

そこで一つの目安となるのが、「印刷技能士」の有資格者がいるかどうかです。

印刷技能士とは、国家資格である技能資格の一つです。実技試験によって確かな技術を判定し、筆記試験によって正しい印刷知識を確認します。

印刷技能士については過去の記事でも紹介していますが、当社の印刷オペレーターは、全員「印刷技能士1級」を取得しています。

ぜひ印刷物のご相談は、野毛印刷までご連絡ください。

今回は「印刷の色ブレ」についてご紹介しました。

印刷物を作るのは簡単そうに見えて、実は難しい……。そんなことが少しでも伝わっていれば幸いです。

〈この記事を読んだ方にオススメ!〉