日本人の髪は一般的には直毛が多いといわれていますが、実は約70%の人が、多少なりとも髪にうねりのある「くせ毛」だという説があります。美容師さんの話によれば、完全にまっすぐな髪の人はほとんどいないとのこと。

さて、同じ「かみ」でも「髪」ではなく「紙」の話。「紙」にも「紙くせ」が存在することをご存じでしょうか?

平台のオフセット印刷機では、ロール紙を一定の大きさに断裁した「枚葉紙」を使用しますが、仕上がりの品質にかかわる紙の変化には細心の注意が必要です。

本記事では、用紙に存在する「紙くせ」の基本知識をご紹介します。

「紙くせ」とは?

以前、「紙の目」には、縦目(T目)と横目(Y目)があることをご紹介しました。

紙には、見た目では判断しづらい表裏の違いや、湿度・水分に対して敏感な性質があります。

紙はまるで生きているかのように周囲の環境によって変化します。その変化の一つに、紙が反ったり波打ったりする現象、「紙くせ」が存在します。

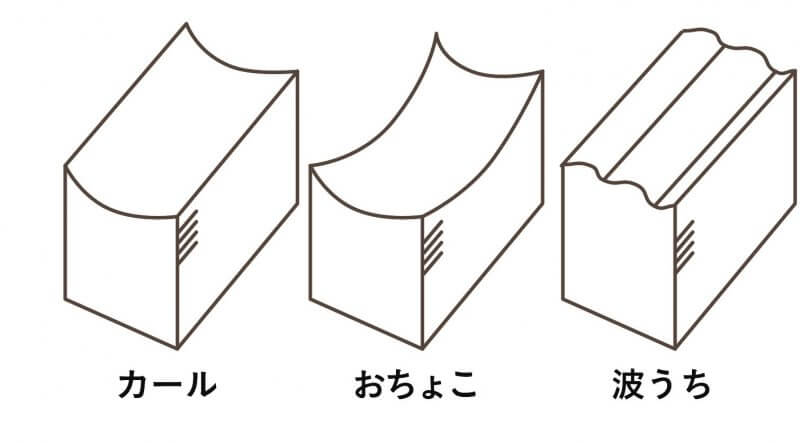

「紙くせ」には主に、次の3種類があります。

カール(Curl)

紙の表または裏の一方が湾曲することで、紙全体が同一方向に反ってしまう現象を指します。

おちょこ(Tight Edg)

「おちょこ」は英語で「Tight Edg(タイトエッジ)」。紙周囲から外気中に水分が放出され、 紙の四隅がまるまって中心が凹んだ「ちょこ(盃)状」の形になる現象です。反対に紙の中央部が高くなる、「逆おちょこ」もあります。

波うち(Wavy Edge)

「波うち」は英語で「Wavy Edge(ウェービィエッジ)」。紙の端が大気中の水分を吸って伸び、波打つように変形する現象です。

「紙くせ」が引き起こすトラブル

「紙くせ」が生じた状態のまま印刷機にかけてしまうと、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。

・紙に「しわ」が寄る

・「くわえ尻」(印刷機で用紙を爪でくわえて搬送する側ではなく、反対側の部分)での詰まり

・印刷位置がずれる「見当不良」や「ダブリ」

・「給紙トラブル」による印刷停止

・「裏写り」の発生

いずれも印刷品質に大きく影響するため、「紙くせ」は印刷現場にとって見過ごせない問題です。

「紙くせ」を防ぐために

「紙くせ」を防ぐには、紙の取り扱いや保管環境において万全の予防措置を講じることが重要です。

当社では以下のような対策を徹底しています。

・工場内の温度、湿度管理の徹底

・紙の包装は使用直前まで開封しない

紙は見た目以上に繊細です。私たちは品質を重視した用紙管理を行っています。

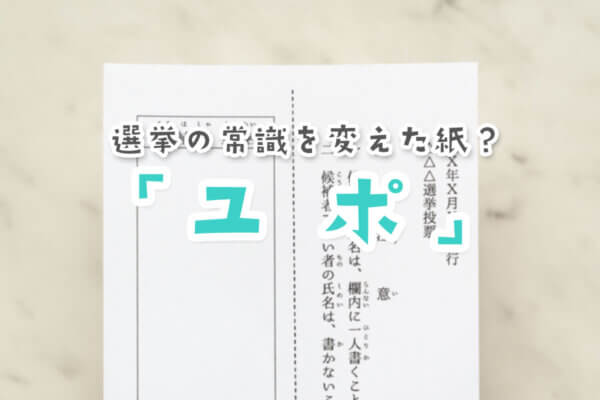

何気なく使っている印刷用紙にも、実はさまざまな性質が隠されています。「紙くせ」という現象があることにも興味を持っていただけたら幸いです。

〈この記事を読んだ方にオススメ!〉