ピクトグラムはなぜ作られた?ユニバーサルデザインの歴史と活用事例

皆さんは「ピクトグラム」をご存じでしょうか?

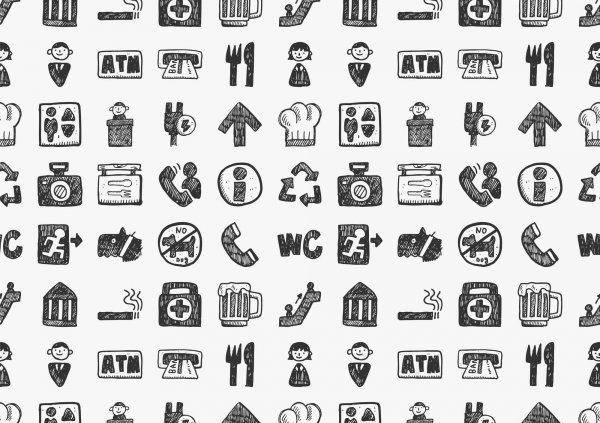

代表的なのは、非常口やトイレの看板に描かれている人型のマークです。「非常時はここから逃げるんだ」といったように、一目で意味が伝わるのが特徴です。

この「誰にとっても分かりやすい」という点は非常に重要で、「ユニバーサルデザイン」の考え方と深く関係しています。

今回は、「ピクトグラムとユニバーサルデザイン」をテーマに、この二つの関係性について解説します。

ピクトグラムとは

「ピクトグラム(Pictogram)」とは、一般的に「絵文字」や「絵ことば」と呼ばれ、何らかの情報や注意を示すために用いられる視覚記号のひとつです。

その歴史を辿ると、人類最初の絵とされる洞窟壁画にまで遡ります。

物の形を描いて意味を伝えるという点で、メソポタミア文明におけるシュメール人の「楔形文字」や、エジプトの象形文字「ヒエログリフ」、中国の「甲骨文字」などが、ピクトグラムの原型とも考えられています。

ピクトグラムとユニバーサルデザインの始まり

国際的な「絵ことば」としてピクトグラムが認識され始めたのは、1920年代に登場した「ISOTYPE(International System Of Typographic Picture Education)」です。

これは、オーストリア出身の教育者・哲学者であるオットー・ノイラートらによって考案された、非言語的かつ簡潔に情報を伝えるための視覚記号を使用する手法のことです。

当初このプロジェクトは、教育を受けていない大衆に、複雑な社会経済の事実を分かりやすく伝えることを目的としていました。

そこで、視認性の高いアイコンによって情報を記号化し、誰もが直感的で理解できるよう工夫されたアイソタイプが発明されました。

ユニバーサルデザインという概念が公式に提唱されたのは1985(昭和60)年ですが、それよりも60年以上前に、すでにその実践が始まっていたと言えるでしょう。

ユニバーサルデザインにおけるピクトグラムの可能性

1949年、イギリスの動物学者・遺伝学者であるランスロット・トマス・ホグベンは、著書『コミュニケーションの歴史』の中で、国際社会におけるピクトグラムの可能性を示唆しています。

その後、国際的なシンボル計画は交通機関や機械類など多方面に展開され、やがてISO(国際標準化機構)により、グラフィック・シンボルの統一標準化が進められました。

その一環として、非常口のサインなどを含む、一般的な案内誘導のための図記号を「公共案内用図記号(Graphical Symbols for Public Information)」と呼び、ISO 7001によって国際規格として制定されています。

日本では、世界に先駆けてJIS(日本産業規格)における「JIS絵記号」を標準化。高齢化やユニバーサルデザインの潮流を背景に、2005(平成17)年にはコミュニケーション支援用として300を超えるピクトグラムが制定されています。

このように、ピクトグラムの原型は古代から存在していましたが、ユニバーサルデザインの発展に伴い、その活用の幅も大きく広がったことが分かります。

ピクトグラムの活用事例

2021年に開催された東京オリンピックの開会式では、ピクトグラムを使ったパフォーマンスが大きな話題となりました。このこともあり、ピクトグラムは一層注目されるデザインになったと言えるでしょう。

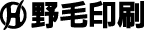

株式会社野毛印刷社では、用途や目的にあわせたオリジナルピクトグラムの制作を承っています。

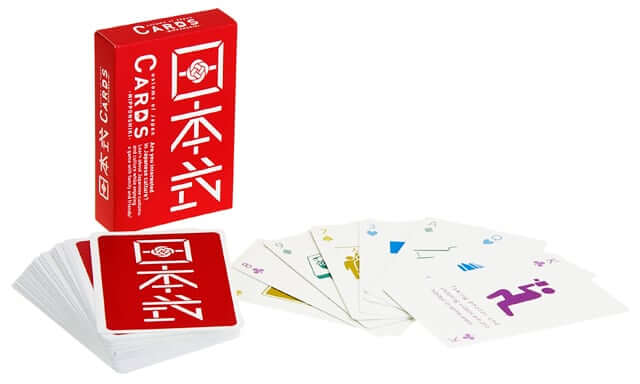

これまでも、主に外国人観光客向けのインバウンド対策商品として、ピクトグラムを活用したポスターやトランプなどを制作しています。

▼お風呂のマナーをピクトグラムで説明するポスター

▼日本のマナーを楽しく学べる「マナートランプ」(「NOGE STORE」にて販売中)

インバウンド商品や多言語対応については、以下の記事でも紹介しています。ぜひご覧ください。

長い歴史を持つピクトグラム。分かりやすさとデザイン性を兼ね備えたこの視覚記号を、自社のツールに取り入れてみてはいかがでしょうか?

案内ツールや販促ツールに関するご相談は、以下のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

〈この記事を読んだ方にオススメ!〉