クリアファイルの代わりになる紙製アイテム

こんにちは。営業部のHです。

ここ数年、レジ袋の有料化や紙製のストローなど、脱プラスチックの流れがどんどん加速しているのを感じます。

仕事で資料をまとめて保管する時や提出する時に使うクリアファイル。

もちろんこのクリアファイルもプラスチックです。

クリアファイル自体は非常に使い勝手が良く、皆さんの仕事でも欠かせないものになっているかと思います。

しかし、世の中は脱プラスチックの流れ…。

脱プラスチックやSDGsに取り組んでいる企業も多く、世間に取り組みの結果を公表していることも少なくありません。

「クリアファイルの代わりになる紙素材はないだろうか」

「SDGsの取り組みを対外的にアピールできるツールがほしい」

このような悩みを持っている企業担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで今回は、クリアファイルの代替品として使える、紙で作られたファイル「タトウ」をご紹介します。

環境にやさしい「タトウ」とは

まず「タトウ」という言葉、あまり聞きなれないですよね。

タトウとは、ざっくり言うと「ポケットがついている二つ折り(例外あり)の紙製ファイル」のことです。

言葉でピンと来なくても、実物を見ると「あぁ、あれか!」と思われる方も多いと思います。

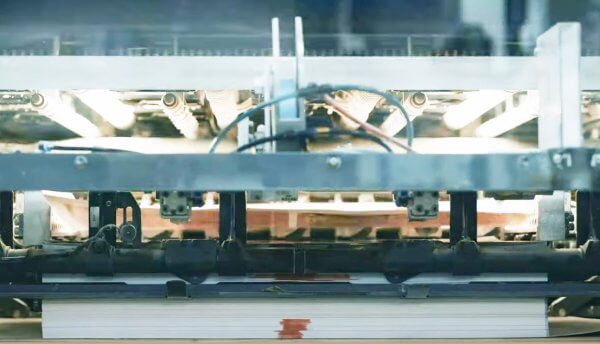

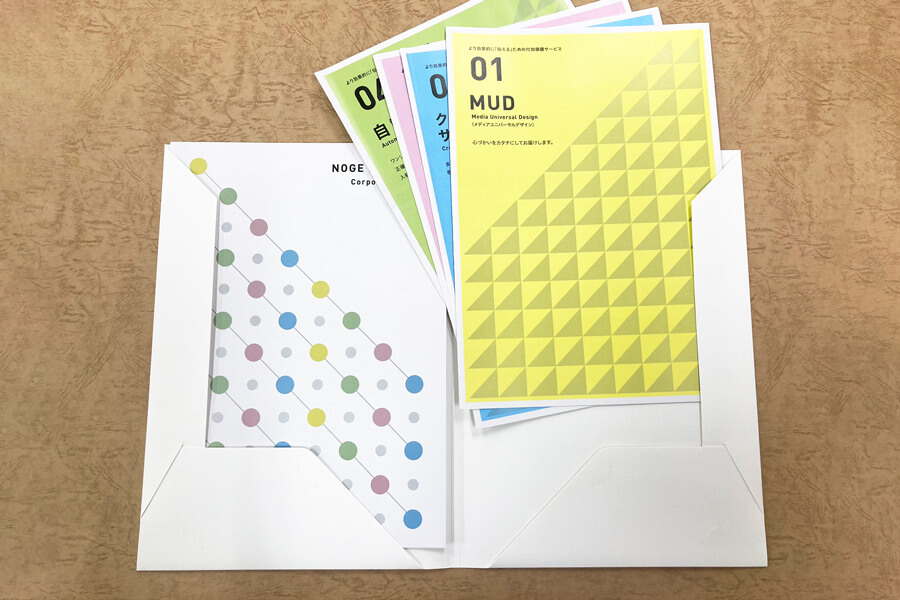

当社の会社案内で使っているタトウがこちらです。

この、外側の白い紙製ファイルがタトウです。

これはタトウの一例であって、タトウには実にさまざまな形状・種類があります。

実際にタトウの使い道として、会社案内で使われている企業さまが多い印象を受けます。

そもそもなぜこれをタトウと呼ぶのでしょうか?

気になったので少し調べてみました。

どうやら、着物などを包む「畳紙(たとうがみ/たとうし)」が語源のようです。

着物などをくるんで保管しておくもの、という意味でタトウと呼ぶようになり、このような書類などの紙を挟む・包む紙製のファイルもタトウと呼ばれるようになったみたいです。

紙製クリアファイル「タトウ」は多種多様!

先ほども少し触れましたが、タトウと言ってもさまざまな形・タイプがあります。

簡単に代表的なものをご紹介します。

①ポケット貼付けタイプのタトウ

おそらく一番オーソドックスなパターンで、世に多く出ているのがこのタイプです。

ポケット部分を糊付けして仕上げるため、タトウ自体の設計も難しくありません。

注意点としては、糊付け部分には印刷ができないので、デザインやデータ作成時に“白”を作る必要があることです。

また、糊やテープを使って組み立てるため、厳密に言うと完全な紙製ではないという点も注意が必要です。

②ポケット差込タイプのタトウ

スリットを作り、ポケットを差込むことで糊やテープを使わずに組み立てるタイプです。

当社の会社案内のタトウは、このタイプを採用しています。

↑スリット部分に差し込んで固定しています。

糊付けの手間がないので、①のタイプと比べて工程が一つ少なくて済みます。

また、糊やテープを使わない完全紙製なため、こちらの方が環境にやさしいと言えるでしょう。

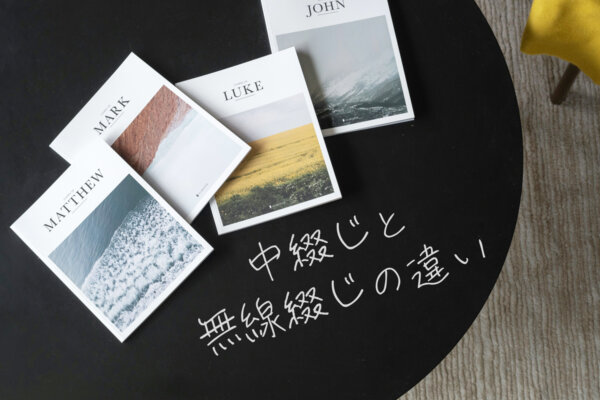

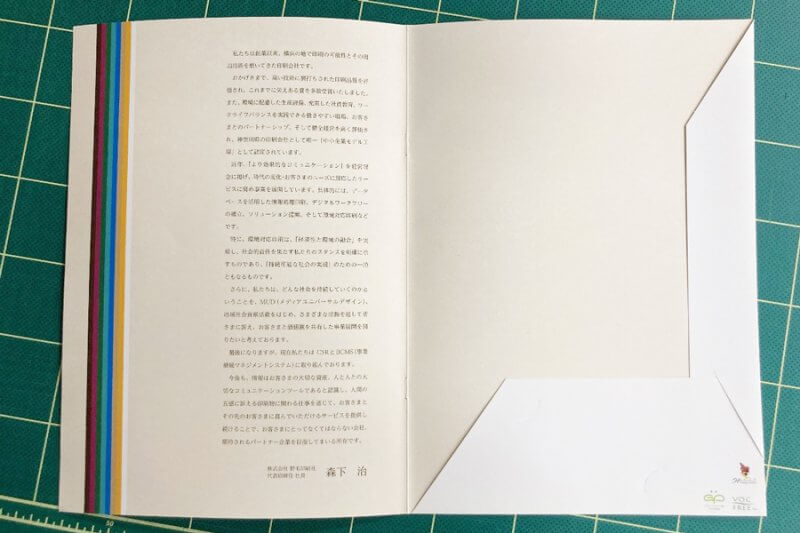

③冊子と融合タイプのタトウ

他にも、冊子の最後のページ(裏表紙の反対側)にポケットがついているタイプもあります。(写真は当社の以前の会社案内です。)

使われ方としては、会社案内の冊子にサービス紹介のチラシを数枚入れてお渡しするような場合です。

名刺を差し込めるスリットが入っていることも多いです。

注意点としては、通常の中綴じ冊子とは作る工程が変わってくるため、通常よりも時間や費用がかかる点です。

あらかじめ印刷会社に相談してから決めると安心ですね。

以上が、代表的なタトウのパターンでした。

それぞれメリットや注意点があるので、用途や予算感、納期など、さままざまな要素を考慮して最適なものを選んでみてください。

ちなみに当社では、タトウのデザイン・設計から、印刷・組み立てまで一貫して承っています。

もちろん用途や目的に応じて、最適なタトウの仕様もご提案させていただきます。

脱プラスチック・環境配慮活動の一環としてタトウを作りたいという方は、ぜひこちらのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

〈この記事を読んだ方にオススメ!〉