印刷物で退色しやすい色

朝の連続テレビ小説「おちょやん」のモデルといえば、昭和の上方女優の代表と言われた浪花千栄子さんのようです。

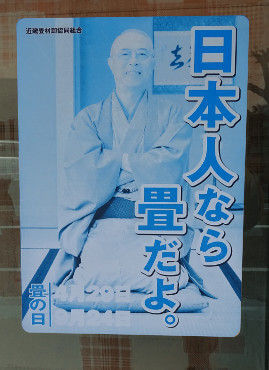

番宣などでその写真を見たとき、昭和生まれにとっては街角で色あせたオロナイン軟膏の金属看板のあの人ね!と思ったものです。

当時は、「広告なのに色あせて影しか残ってない」と思ったものですが、屋外に出されているとどうしてもそうなってしまうことが、印刷物に携わるようになって理解できました。

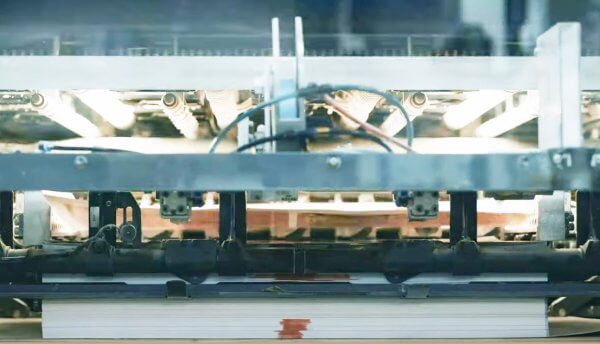

カラー印刷は、シアン(C)マゼンタ(M)イエロー(Y)ブラック(K)の4色のインキを用いて、小さな網点で絵柄を表現しています。

CMYKのそれぞれのインキは、色別に異なる顔料を原料として使用しており、これが退色が起こる要因になっています。

CとKに使う顔料は分子レベルで結合が強く、太陽光に含まれる紫外線によって破壊されにくいと言われています。

ですが、YとMの顔料は化合物の結合が弱いため、光の中でも特に強い力を持つ紫外線の下に長時間晒されると、結合が破壊されて本来の色が出なくなってしまう。

これが退色の理屈のようです。(もう少し詳しく知りたい方は、各インキメーカーのHPに記載されているので見てみてください)

つまり、CMYKで表現されていたもののMとYが発色しなくなったものが、「色あせた」「焼けた」「退色した」印刷物となるわけです。

印刷物が退色しやすい場所

このように、直射日光の当たるところ(屋外や窓際)、屋内でも白熱電灯など紫外線が含まれるものの下で退色は発生します。

印刷物を退色させないためには、紫外線を含まないタイプのLED照明などのもとで、管理する必要があります。

とはいえ、広告など屋外での使用が避けられない場合もあると思います。

最後に、そういった場合での印刷物の退色を防ぐ方法をご紹介します。

印刷物の退色を防ぐためには

各インキメーカーは退色を防ぐため、「耐光インキ」を販売しています。

耐光インキは、MとYのみが標準のようです。

前述したように、CとKは退色しにくいため、作られていないんですね。

耐光インキの特徴としては、通常のインキとは違った顔料を使っているため、発色が多少鈍くなる、グロス感がなくなるといった現象が起こります。

通常のインキで色校正をして、途中で耐光インキに変更する、といった場合は要注意です。

また、いくら耐光インキを使ったとしても、強い紫外線の下では遅かれ早かれ退色は発生します。

耐光インキは通常のインキよりも退色を軽減できる、といった考えに留めておくのが良いです。

当社では以前、「居酒屋さんが一年間屋外で使用するメニューボード」を作製するお仕事をいただいたことがあります。

この時は顔料系大判プリンタでポスターを出力し、パウチ加工をして納品しました。

結果としては、真夏の直射日光を浴びても退色せず、初期の発色を維持することができました。

退色させたくない印刷物(今回のようなメニューボードやポスターなど)をご検討の方は、この方法を考えてみてもいいかもしれません。

〈この記事を読んだ方にオススメ!〉

▼鮮やかさが段違い!2022年オリジナル暑中見舞い状のご紹介

▼オリジナルの特色チップが完成!こだわりの色が印刷物に価値を生み出す