印刷の「見当」の意味とは?起源は260年前の錦絵まで遡る?!

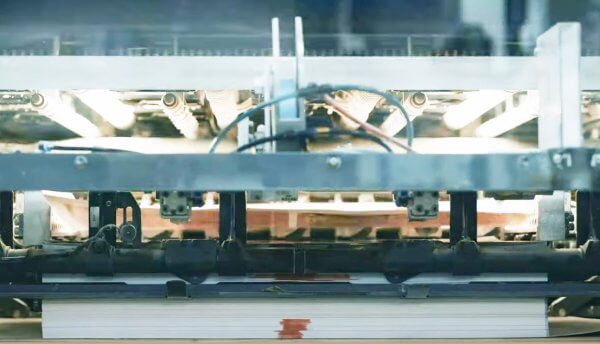

印刷の「見当」とは

印刷業界で使われる専門用語に「見当」があります。

これは、多色印刷において各色の版を正確に重ねるための位置精度や、両面印刷で表裏の位置を正しく合わせる精度を指し、「見当を合わせる」という使い方をします。

各版の刷り位置が正確に揃っていないと、意図した色や絵柄が再現できなかったり、製本時に位置がずれたりするため、「見当」は印刷物の仕上がりを左右する非常に重要な要素です。

英語では「レジスター(Register)」と呼ばれますが、日本では事務機器の「レジスター」と混同されやすいためか、あまり浸透していません。

「見当」を合わせるための目印として、版下の天地左右の中央や仕上がりサイズのアタリを示す「トンボ」が用いられますが、これは英語で「レジスターマーク(Register mark)」と呼ばれます。

一般的な言葉としての「見当」は、おおよその見込みや予測、目安などの意味で使われます。

しかし、もともと「見当」は日本の版画文化において極めて重要な技術として発展してきました。その起源をたどってみると、江戸時代の天才マルチクリエーターとも深い関りがあることが見えてきました。

「見当」の起源

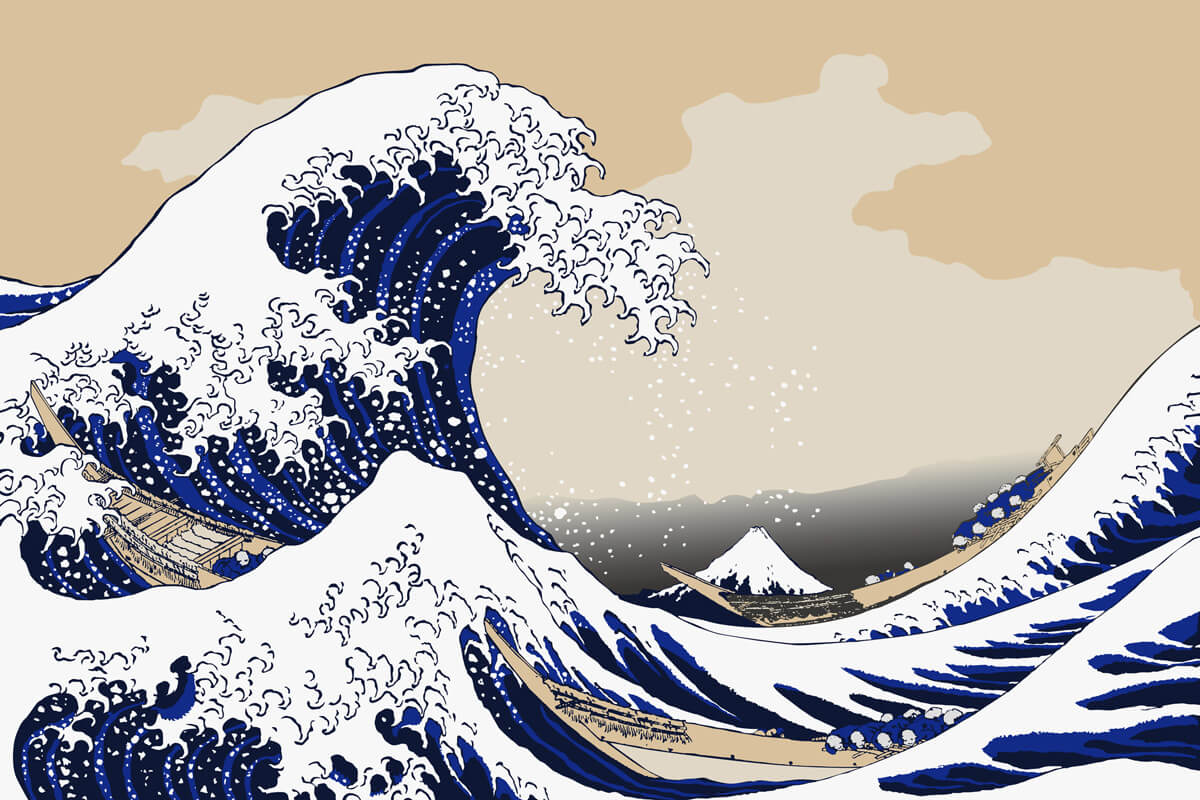

室町時代に浮世を描いた風俗画として登場した浮世絵が、江戸時代に入ると「墨摺絵(すみずりえ)」と呼ばれる木版の単色刷りとなり、1700年代には複数版の多色作品が登場しました。すると、色がずれないようにするための画期的な技術が開発されます。

1765(明和2)年頃、浮世絵師の鈴木春信が浮世絵版画の多色刷りに成功。絹織物の錦のように美しいということから「錦絵」と呼ばれるようになりました。その多色刷りを可能にした革新的な技術こそが、「見当」です。

版木の右下隅と中央下の2か所に彫ったカギ状の印を「見当」と呼び、紙の端を正確に合わせることで、何度刷り重ねても色がずれないという技術を確立させました。

この浮世絵の改革にプロデューサーとして力を貸したのが、天才発明家の平賀源内だといわれています。彼は電気を起こす「エレキテル」を復元し、江戸で大ブームを起こした人物として知られていますが、本草学者、地質学者、医者、戯作者、浄瑠璃作者、俳人、発明家であり、その変幻自在な多才ぶりから「日本のダ・ヴィンチ」とも称されています。

また、「土用の丑の日にうなぎを食べる」という販促アイデアを考案したともいわれ、元祖コピーライターとしても活躍したとされる源内は、自由にやりたいことをやり遂げる好奇心の塊のような人。プロデューサー的な役割で浮世絵の改革に携わっていたという説にも納得がいきます。

このように、「見当」は江戸時代の浮世絵文化とともに発展し、現代の印刷技術にも受け継がれています。印刷物の精度を左右する重要な要素であり、その歴史を知ることで、印刷技術の奥深さをより一層感じられるのではないでしょうか。

〈この記事を読んだ方にオススメ!〉