イタリック体とは?フォントの「斜体」とどう違う?

Microsoft の Word などを使われる方はご存知かと思いますが、「I」の印で「イタリック体」にするという機能があります。

実は、正式にはこの場合、文字に「斜体」をかけるということで、「イタリック体」にするということではないのです。

イタリック体とは

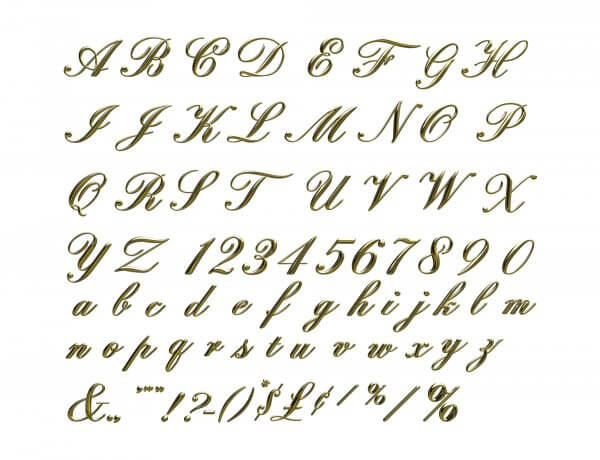

実際の「イタリック体 (Italic type)」とは、欧文書体のひとつで、15 世紀イタリアのヴェネツィアが起源。

聖書の紙面スペースを節約するために考案されたといわれています。

当初は手書き書体でしたが、金属活字となって普及してきました。

やがて 17 世紀以降は正立した活字書体を用いるようになり、語を強調したり周囲と区別したりするなどの補助的な用途に用いられることが多くなりました。

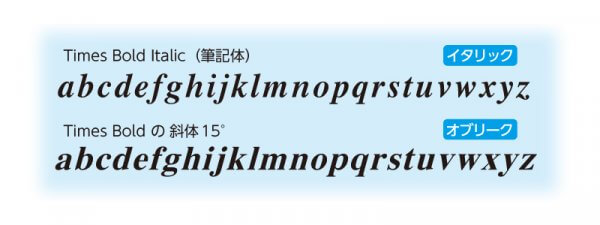

欧文斜体には「イタリック」とは別に「オブリーク(Oblique)」があり、「イタリック」が斜体用に調整された文字であるのに対して「オブリーク」は単純に斜めに変形した文字。

したがって「I」で斜体にした文字は正しくは「オブリーク」ということになります。

日本における斜体の普及

日本の活版印刷においては一書体の文字数が圧倒的に多く、基本は縦組であるといった理由もあり斜体という概念はありませんでした。

1929(昭和 4)年に実用機第 1 号が使われ、戦後盛んに使われ始めた写真植字機によって書体の変形が可能になります。

写真植字機は、写真技術を利用してフィルム面に文字を並べ、文章を編集する機械。

活版と異なり、レンズを使って自由に文字を拡大縮小できるだけでなく、変形レンズを使って長体や平体、そして「斜体」に変化させることができました。

ところが、「斜体」の場合、ライン合わせ斜め方向への印字をしなければならないため「斜体」だけを別の場所にバラ打ちし、版下作業で貼り込むという方法がとられました。

したがって本文の使用はほとんどできず、タイトルや見出しなどに使われていました。

やがて、ワープロの普及、版下から DTP への移行の中で、日本語の文章でも強調や装飾などのために斜体の機能を使うことが増え、欧文の「イタリック体」と、和文の「斜体」を組み合わせても違和感なく使えるようになりました。

ちなみに、Windows Vista 以降の Word などに新しい日本語フォントとして搭載されている「メイリオ」という書体は「I」を押しても「斜体」にはなりません。

「和文には斜体表記を行う文化的背景がない」というのが理由のようです。