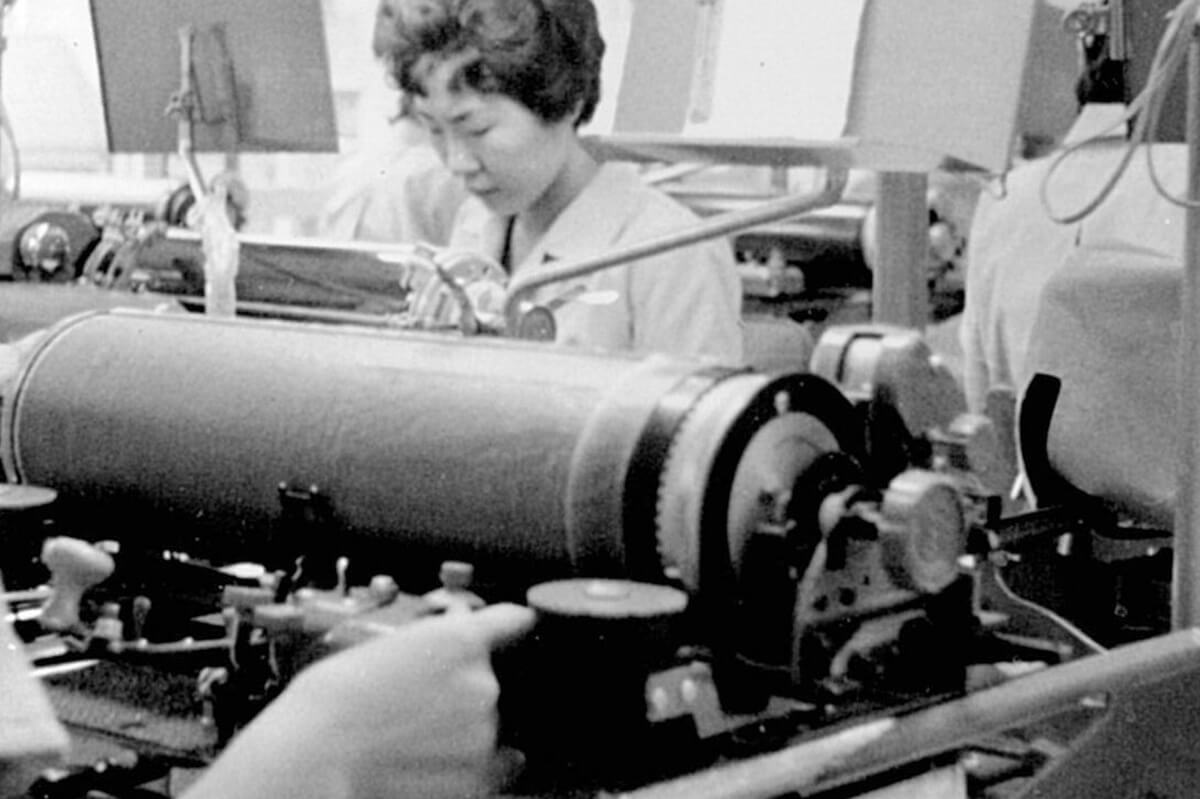

女性の技能が輝いた、和文タイピストの時代

NHK連続テレビ小説「とと姉ちゃん」で、主人公が最初にめざした職業が和文タイピストでした。

ドラマの舞台は1937(昭和12)年頃。当時は女性が職業に就きづらかった時代であり、社会進出した女性を指す「職業婦人」の花形が和文タイピストでした。

彼女たちが技能の習得に苦労した和文タイプライターについては、今ではあまり知られていないかもしれません。本稿では、その歴史と背景を振り返ります。

印刷業界の変遷

まず、簡単に当社(株式会社野毛印刷社)の変遷を振り返ってみます。

当社は1948(昭和23)年、「謄写印刷」からスタートしました。その後、和文タイプライターで謄写原紙に打ち込む「タイプ(孔版)印刷」へ、さらには、和文タイプからカーボンで転写、紙製の版を用いる「軽オフセット印刷」へ移行。そして、現在主流となっている「オフセット印刷」へと歩みを進めてきました。

このように、印刷業界の発展において、和文タイプライターは大きな存在なのです。

和文タイプライターの発明

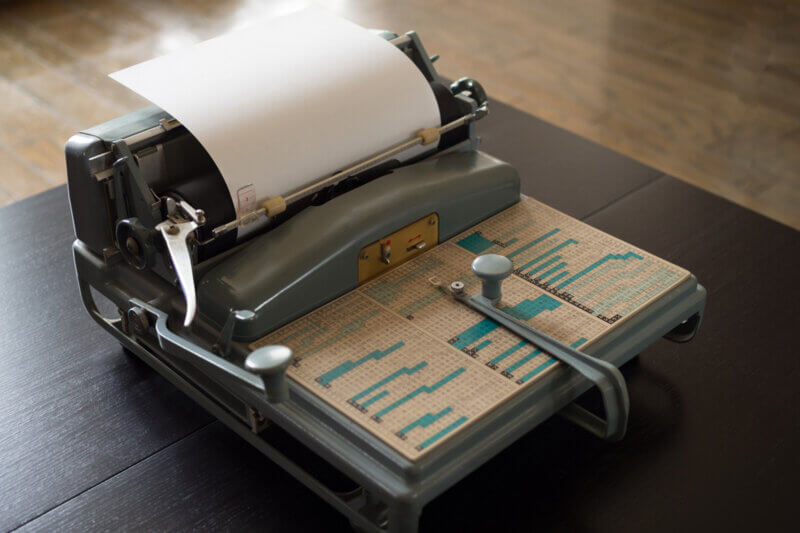

和文(邦文)タイプライターは、日本語の文章を活字体で作成する機械で、1915(大正4)年に杉本京太によって発明されました。

この発明で杉本は、人力織機の豊田佐吉、養殖真珠の御木本幸吉、アドレナリンの高峰譲吉らと並んで、日本の十大発明家の一人に数えられています。

タイプライターは19世紀の終わり頃、欧米で機械工業の発達とともに普及しましたが、文字数はアルファベット26文字、数字、記号などの50余りと少なく、仕組みも比較的簡単なものでした。

一方で、日本語はよく使う漢字だけで約3,000文字もあるため、和文タイプライターの開発はかなり困難だったと言われています。杉本は文字の使用頻度を考慮して2,400文字を選び、独自の配列で文字箱の活字を前後左右に動くバーで取り出すという仕組みを開発。1920年代以降は、公文書をはじめ多くの文書がこの和文タイプライターを使って作成されるようになりました。

1952 (昭和27) 年頃には、和文タイプで謄写原紙を製版する「タイプ印刷」が実用化され、当社のように「謄写印刷」を行っていた会社は和文タイプを扱うようになります。ここで活躍したのが和文タイピストでした。

和文タイピストの技能と役割

機械によって50音順やいろは順に並んだ漢字を一つひとつ拾って版下用に編集する作業は、かなりの経験と知識が必要でした。そのため、当時は「和文タイピストの技能が、印刷会社の浮き沈みのカギを握る」とも言われていたのです。

しかし、時代とともに和文タイプは写真植字、電算写植、さらにはワープロやDTPの普及により、 徐々に姿を消していきました。

1984(昭和59)年に起こった「グリコ・森永事件」では、脅迫状に和文タイプの文字が使われ、特定した機種が事件解決の鍵になると言われました。ですが、結局解決には至らず、事件の際のそのエピソードが、和文タイピストと和文タイプライターの衰退を示す世相としてたびたび語られています。

今では姿を消した和文タイピストですが、女性が社会進出するきっかけとなり、日本の印刷業界の発展を支えた重要な存在でした。

〈この記事を読んだ方にオススメ!〉