「単行本」と「文庫本」の違いとは?仕様や使い勝手の違いを解説

書店に行くとさまざまな本が売られていますが、同じタイトルでも「単行本」と「文庫本」の2種類置かれていることもあります。

今回は、この単行本と文庫本について、印刷会社的視点から2つの違いを考えてみたいと思います。

「単行本」と「文庫本」の違い

まず大きな違いは「サイズ」です。

単行本は「四六判」というサイズが一般的で、文庫本は「A6判」が主流です。

「四六判って?」と思われた方は、こちらの記事をご覧ください。【関連記事:本に関する印刷用語】

本の広告などに「四六判サイズ」と表記されていることも多く、「言葉自体は見たことがある!」という方もいるかもしれません。

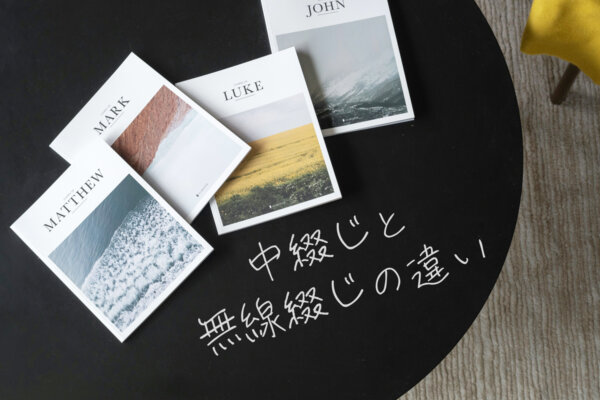

次に異なるのは「製本方法」です。

単行本のようなハードカバーの製本を「上製本」、文庫本のようなソフトカバーの製本方法を「並製本」といいます。

上製本はイメージの通り、硬い表紙で作られており、表紙の大きさが本文より一回り大きくなっています。一方、並製本は表紙と本文の大きさが同じで、表紙も柔らかいです。

そのため、上製本の方が高級感があり耐久性にも優れますが、その分製作コストも高くなります。店頭の価格にも反映されていますね。

細かく見ていけばまだまだ多くの違いがあるのですが、それはまた別の機会にお話できればと思います。

「単行本」と「文庫本」にまつわるアレコレ

話は変わりますが、皆さんは読書はお好きでしょうか?

今でこそスマホがあればゲームやニュース、SNSなどで通勤電車内の時間も簡単につぶせます。そのせいか「電車の中で本を読む人も少なくなった」と言われ、町の小さな本屋さんも減ってきています。

それでも、ネット通販で本を買う人は多いですし、コロナ禍での自粛期間には「家で過ごす時間の楽しみ」として読書が見直され、本の売上も好調だったようです。

家でゆっくり読むなら、単行本の方が持ちやすくて読みやすいと感じる人も多いでしょう。ハードカバーなら尚更です。文庫本より先に出版されるケースも多いため、「誰よりも早く読みたい!」という人には単行本が向いています。

一方で、文庫本の方は軽く、価格もお手頃で、外出先でも読みやすいのが利点です。また、雑貨店などで販売されている本用カバーは、ほとんどが文庫本サイズです。(もしサイズが合わなければ、『はしっこペーパー』で自作するのもおすすめ!)

ちなみに、弊社の地元・横浜の大手書店「有隣堂」さんの文庫カバーは、カラフルで選べる楽しさもあり人気です。

通常は「単行本が出た後、しばらくして文庫化」されますが(もちろん単行本しか出ない作品もあります)、人気作家の場合はいきなり文庫で出版されるケースもあります。東野圭吾さんや赤川次郎さんなど。

実際、「いきなり文庫」という用語もあり、Wikipediaもありました。電子書籍への対抗という意味合いもあるようです。若い人向けのラノベ(ライトノベル)も「いきなり文庫」での出版が主流ですね。

こうして書くと「文庫推し」に見えるかもしれませんが、最近は夕方や曇りの日など、少し文字が読みづらい時もあり……ろ、老眼(書きたくない…)を実感することもあります。

かつて岩波文庫には「ワイド版」があり、文庫ながらB6判サイズで文字も大きくとても読みやすかったのですが、調べてみたら2015年に出版終了となっていました。残念です。

さて、皆さんは単行本派でしょうか?それとも文庫本派でしょうか?

たまにはスマホを手放して、紙の本でゆったりと読書してみてはいかがでしょうか。

〈この記事を読んだ方にオススメ!〉