印刷の「トンボ」の由来とは?印刷会社がわかりやすく解説!

デジタル時代となった今では想像しづらいかもしれませんが、アナログ時代の印刷会社には、版下職人的な人間が必ず何人かいました。

その当時の職人が詠んだ俳句に、こんなものがあります。

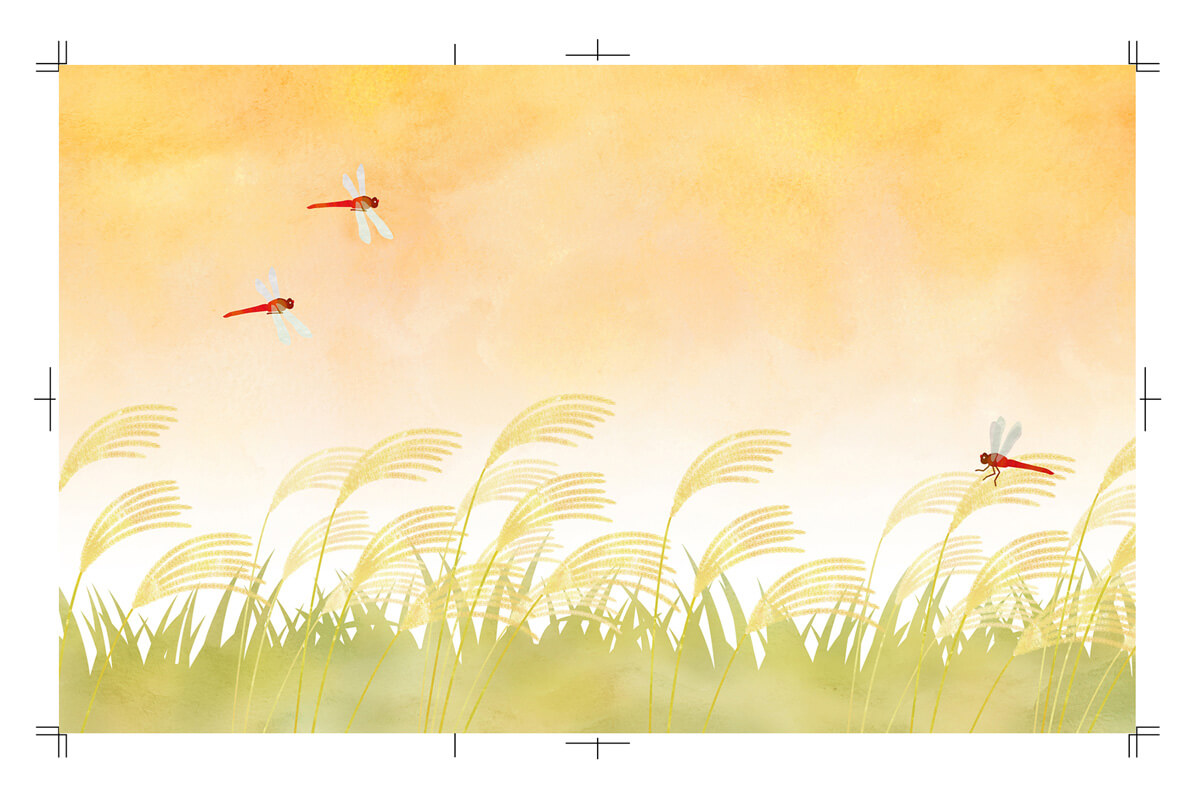

秋隣り 烏の口で 蜻蛉引く

「烏の口」は、当時の版下制作に欠かせない筆記道具であった烏口のことで、「蜻蛉引く」は、これも版下作業に欠かせなかった「トンボ」を引く作業を指しています。

今回は、そんな印刷物には欠かせないトンボの由来や種類について解説します。

印刷に必要なトンボとは?

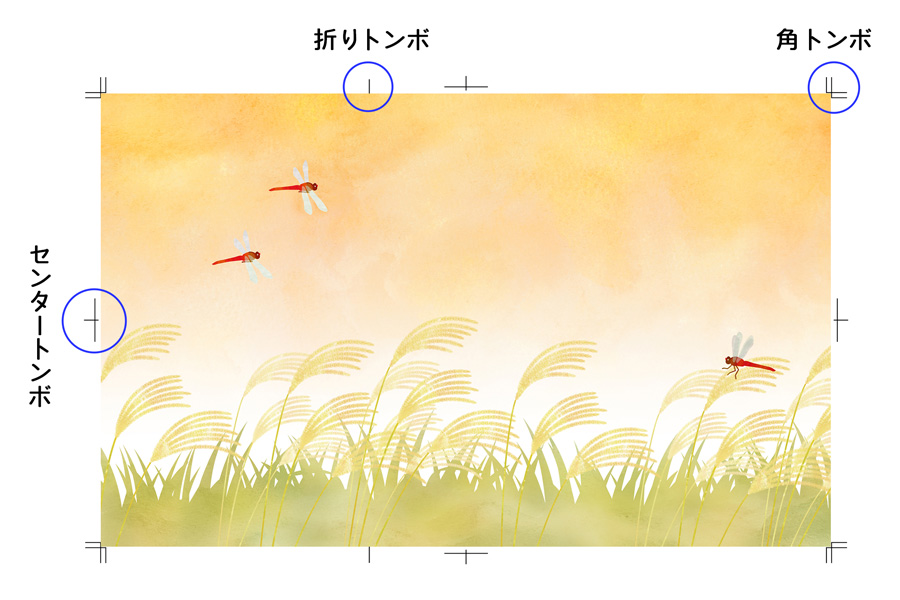

トンボとは、印刷物を仕上がりサイズに断裁するための位置や、多色刷りの見当合わせのために、版下の天地・左右の中央や四隅に付ける太さ0.1mmほどの目印のことです。

特に多色刷り(フルカラー印刷など)の場合、絵柄のズレを防ぐ上でトンボが重要な役割を果たします。

印刷品質を左右する、いわば“印刷のガイドライン”のような存在です。

トンボの主な種類

印刷のトンボにはいくつか種類があります。

角トンボ(コーナートンボ・裁ちトンボ)

仕上がりサイズに合わせて四隅に配置されるトンボです。

外側と内側の二重線で構成されており、内側を「内トンボ」、外側を「外トンボ」と呼びます。

二重線の間(約3mm)は「ドブ」と呼ばれる塗り足し部分で、内トンボで断裁してドブを落とし、印刷物の端に白フチが出ないようにします。

センタートンボ

印刷物の天地・左右の中央に配置される十字形のマークです。

多色刷りの見当合わせに用いられ、絵柄の位置精度を高めるために欠かせません。

折りトンボ

紙を折る位置を示すトンボです。三つ折りリーフレットなど、折り加工を伴う印刷物に使われます。

センタートンボや角トンボと違ってアプリケーションで自動で付けられないため、デザイナーやDTPオペレーターが手動で作成します。

印刷のトンボの歴史 手書きからデジタルへ

アナログ時代の印刷会社では、トンボを一つひとつ手書きで引いていました。

しかし、ある時から透明の「トンボシール」というものが登場し、四隅とセンターに貼るだけで作業が完了するように。当時としては非常に画期的なアイテムでした。

その後、版下作業の機械化が進むと、仕上がりサイズに応じた数値を入力するだけで自動的にトンボを作成することが可能になりました。

ちなみに、トンボは英語で「register mark」と呼ばれます。

センタートンボは「center register mark」、角トンボは「crop mark」が一般的な呼称です。

トンボという名前の由来

では、トンボという名前はどこから来たのでしょうか。

所説ありますが、センタートンボの十字形が、空を飛ぶトンボの姿に似ていることから名付けられたと言われています。

ちなみに、クレープを作る際に使うT字形の道具や、グラウンド整備に使う道具もトンボと呼ばれています。

形からイメージされた親しみやすい呼称が、広く浸透していることを改めて実感します。

まとめ

印刷のトンボは、仕上がりを正確にするために重要なガイドラインです。

トンボの役割を理解しておくことで、印刷トラブルを未然に防ぐことができます。

『ヒラメキ工房』では、印刷物の基礎知識から販促・集客に役立つデザインTipsまで、幅広く情報を発信しています。

印刷物の制作に関するご相談は、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

〈この記事を読んだ方にオススメ!〉