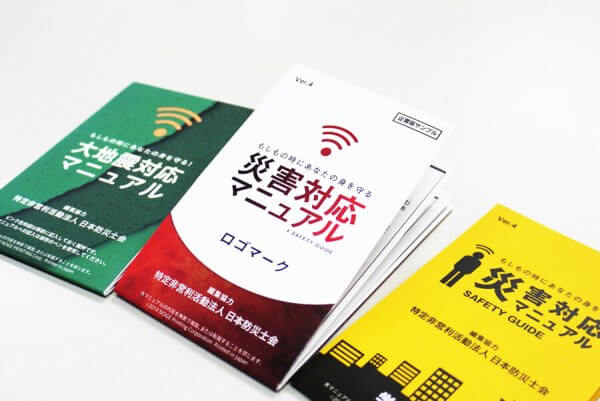

阪神淡路大震災をきっかけの一つとして誕生した、野毛印刷の「大地震対応マニュアル」。この度、大地震対応マニュアルは「災害対応マニュアル」へとリニューアル。

その経緯と意義について、野毛印刷の2人の防災士が対談します。前編はコチラ。

【左】インタビュアー 綿引靖典(防災士)【右】「災害対応マニュアル」担当営業 大石幸介(防災士)

最新の防災知識で災害にしっかりと対応を

綿引:前編では、昨今の災害のこと、災害直後に自衛隊やレスキュー隊などを待たずに活動する大切さ、野毛印刷の人気商品「大地震対応マニュアル」誕生の経緯などをうかがいました。阪神淡路大震災をきっかけの一つとして誕生した、その「大地震対応マニュアル」がバージョンアップしました。どのようにバージョンアップしたのでしょうか。

大石:前編でも話題になりましたが、災害は地震だけではありません。9月にも非常に強い台風が千葉県に上陸し、首都圏でも大きな被害が出ました。従来の大地震対応マニュアルは地震に特化したものでしたが、台風や集中豪雨、土砂災害、火山噴火などに対しても広く対応させたというのが大きな変更点です。それにともない、名称も「災害対応マニュアル」としました。

綿引:この災害対応マニュアルには、ほかにも「弾道ミサイル」への対応も掲載されていますね。

大石:災害というくくりではないかもしれませんが、ひとつの脅威として、Jアラートが発せられた場合やミサイル落下後の対応方法を掲載しています。このJアラートについては、お寄せいただいた多くのお客さまの声から掲載を決めました。

綿引:昔は脅威として実感することはほとんどなかったことでも、時を経て、社会全体で防災に関する意識が変わってきていると感じます。

災害への対応方法も昔と今は変わっていて、たとえば数十年前は、地震が発生したら「まず火の始末」と教わりました。今は地震や転倒で自動停止するガス器具が普及したことから、火の始末は揺れが収まってから、という考え方が主流です。

大石:はい。昔の防災知識のままではなく、常に知識をアップデートしていかなければいけませんね。マニュアルを見直すきっかけにしていただければ、と思います。

綿引:引っ張り強度があり水濡れにも強いストーンペーパー、折りたたむと名刺サイズ、という従来品の特長は今回も引き継がれていますね

大石:はい。また、今回もNPO日本防災士会さまにご協力いただいています。信頼できる対応方法を、社員や学生に周知するための手段として活用していただければと思います。

今回のインタビューで取り上げた「災害対応マニュアル」について、ご興味のある方はこちらからお問合せください。