プロセスカラーの4色分解はいつ頃から始まった ?

LED(Light Emitting Diode)と呼ばれる「青色発光ダイオード」の発明と実用化に対し、日本の3人の物理学者が、ノーベル物理学賞を受賞という嬉しいニュースに日本中が湧きました。

その際、よく説明されていたのが「光の3原色(加法混色)」。先に開発されていた赤(R)、緑(G)に対して、青(B)のLEDが発明されたことで、RGBが揃い、赤・緑・青の光を調節すれば、すべての色が再現できるようになったという話です。

カラーテレビなどの発光体に使われているこの「光の3原色」に対して、色を混ぜ合わせるにつれて光のエネルギーが減少し、色が暗くなる「色の3原色(減法混色)」を利用したものの代表は、もちろん印刷です。

プロセスカラー印刷とは

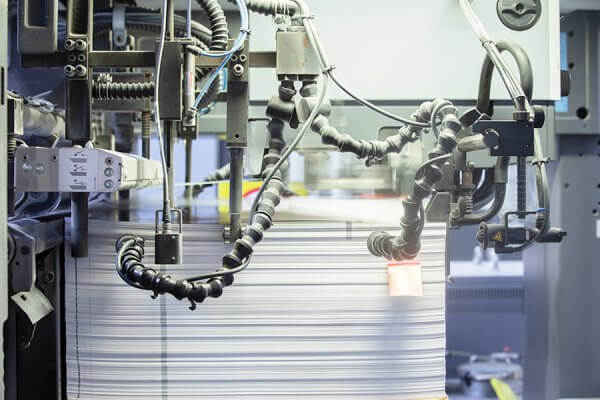

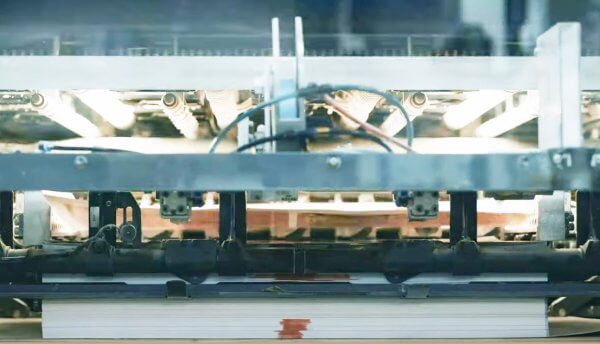

カラーの印刷は、「シアン(Cyan)」、「マゼンタ(Magenta)」、「イエロー (Yellow)」に「キー・プレート(Key Plate)=スミ」を加えたCMYK4色のインキを使い、画像を4色分解し色を再現する「プロセスカラー印刷」が行われています。

さて、この「プロセスカラー」は、いったいいつ頃から使われるようになったのでしょうか。

駆け足で歴史を辿ると、明治時代後期に遡ります。それ以前の色の再現は、浮世絵のように色ごとに刷り重ねる方法しかありませんでしたが、1909(明治42)年頃、米国人のヒューブナー(Huebner)とブライシュタイン(Bleistein)がオフセット平版で、原画と同じ色彩に刷ることができる製版法を発明し、2人の頭文字をとって「HBプロセス(H.B.process)」と名付けられました。

日本でのプロセスカラー印刷はいつ頃から始まった?

1919(大正8)年に日本に導入されると、すりガラスに直接レタッチをする方法で、藍、紅、黄の「色の3原色」に墨を加え、4色のカラー印刷が可能になりました。この方法は、カラーフィルムからカラー分解ができるようになるまでずっと続きました。

その大きな転換期が1960(昭和35)年、「電子製版機(カラースキャ ナ)」の出現です。カラー原稿を光点でスキャンして電気信号に変え、色版ごとに再び光に変えて露光し、CMYKのネガやポジフィルムを作る機械の実用化により、カラー印刷が変わりました。やがて1985(昭和 60)年、アメリカで始まった「DTP(DeskTop Publishing)」により、デザイン、版下作成、製版のすべてをコンピュータ操作する1人の作業者によって行えるようになりました。

ご存知のように印刷用のデータは、 DTP作業で表示されたRGBカラーを、印刷用データのCMYKモードに切り替えて作成されます。