印刷で嫌われる「モアレ」 アートでは魅力的な現象って本当?

「モアレ」とは?

「モアレ(moiré)」という言葉をご存じですか?

印刷業界ではよく使われる用語ですが、実はフランス語が語源で、本来は「波形模様」などの意味があります。

今回は、印刷業界では避けるべき現象とされる一方で、アートの世界では魅力的な表現として活用される「モアレ」について、印刷・日常・アートの3つの視点からご紹介します。

印刷用語としての「モアレ」

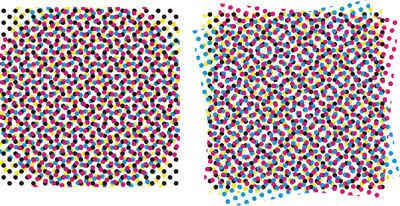

印刷では、写真のような階調を表現するために「網点」という小さな点の大小で色や形を表現しています。

カラー印刷では、CMYKの網点を重ねて色を表現しますが、既に印刷された写真をもとに原版を作成して再び印刷すると、網点のピッチの違いや、ピッチが同じでもわずかな傾きによって縞模様が発生することがあります。これが「モアレ」と呼ばれる現象です。

つまり、点や線が規則正しく分布されたものを重ね合わせることで生じる干渉模様のことを指します。

「モアレ」が出た写真や印刷物は、ざらついて見えたり、縞模様が目立ったりしてしまうため、印刷において避けるべきトラブルの一つとされています。

印刷物以外での「モアレ」

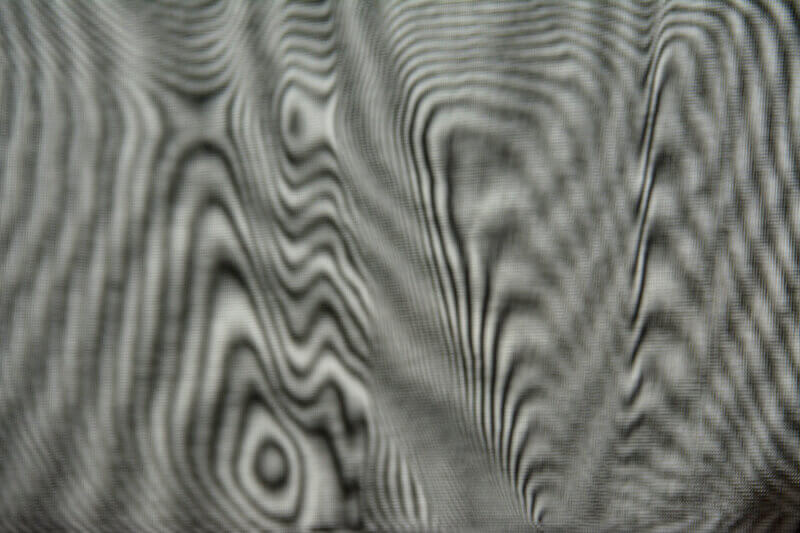

実は私たちは、印刷物に限らず、日常生活の中でもさまざまな場面で「モアレ」現象を目にしています。

例えば、網戸とレースのカーテンの網目模様や、古いアナログテレビの画面にもよく「モアレ」が出現しました。身体のゆがみを検査する際に「モアレ写真」を撮影し、身体を地図の等高線ように表現することも行われています。

さらに「モアレ」という言葉は、古くは絹織物などに表れる波形の模様を意味し、繊維を重ねることによって発生する模様を示す言葉でした。ファッションの分野では、あえて意図的に美しい模様を織り出す生地の加工として用いられており、ウェディングドレスなどの生地にもよく用いられています。

そのほか、建築やインテリアの分野でも、意匠的に「モアレ」を取り入れる事例があり、外壁や天井、間仕切りなどに使われることがあります。

アートとしての「モアレ」

「モアレ」は、意図しないノイズとして嫌われる一方で、アートの世界では「モアレ」を生かした作品が存在しています。

“アルヴァ・ノト”という活動名で知られる、ドイツの世界的なミュージシャンでありアーティストでもあるカールステン・ニコライは、電子音楽とヴィジュアルアートをハイブリッドツールとして用いる作品で知られていますが、「モアレ」効果を探求した作品集「モアレ・インデックス」を発売するなど、モアレ・アートの第一人者として知られています。

また、現代アートの中でも「キネティック・アート(動く芸術)」の分野において、視覚の錯覚を利用した表現として「モアレ」が使われることが多く、映像インスタレーションやプロジェクションマッピングとの親和性も高いです。

気になる方は、ぜひ調べてみてください!

おわりに

「モアレ」は印刷物にとってはトラブルの原因である一方、アートやファッションの分野では“魅せる”ための技法として活用されています。

日常の中でふと見かけたモアレにも、少し目を留めてみてはいかがでしょうか。意外と奥深く、美しい世界が広がっているかもしれません。

〈この記事を読んだ方にオススメ!〉