原稿用紙は印刷会社の必需品だった

誰しもが馴染み深い原稿用紙

1行目、上から3マスあけて題名、2行目、下から1マスあけて名前、書き出しは1マスあけて、話題が変わったら改行、句読点は1マス分…。などと小学生の頃、誰もが原稿用紙への書き方を教わった記憶があるはずです。原稿用紙は日本語の文章を書くためにあつらえられた様式を持つ用紙ですが、作家など、仕事として手書きの文章を書く人以外は、あまり使わなくなってしまったと思われがちですが、Wordでもテンプレート設定ができるくらいですから、原稿用紙にこだわる方もまだまだいるような気もします。

ご存知のように原稿用紙の特徴は、文字を書くためのマス目が予め印刷してあるところ。一般的な原稿用紙は1行20字×20行とした400字詰めのものですが、半分の大きさの20字×10行の200字詰めのものは「半ビラ」などと呼んでいます。基本は縦組用ですが、横組用も存在します。400字詰めの原稿用紙で、行と行の間にある余白部分は傍点や振り仮名が記入しやすいようになっていて、10行目と11行目の間のスペースは、古くから和書の折り目に付けられた、「魚尾」と呼ばれる飾りを模したものが付けられていることが多く、原稿用紙を2つ折りにして綴じるためのものであったことの名残だといわれています。

原稿用紙のはじまり

原稿用紙の起源は江戸時代前期の禅僧で、古来インドの経文を日本に広めた鉄眼道光が、印刷し出版した「一切経」だといわれています。「一切経」は木版印刷で、文字が彫られた版木の凸部にインキを転写する方法がとられ、版木の大きさは縦26㎝、横82㎝で20字×10行を1ページと定め、折り目スペースを挟んで左右で2ページ。これが2面彫られていたようです。江戸時代後期には考古学の祖といわれる藤原貞幹が「好古日録」で、400字詰めの原稿用紙を使って本を書いたといわれています。江戸時代の公用紙であった美濃判紙の大きさで、B4判のひとまわり大きいサイズ。東京世田谷の静嘉堂文庫には、現存する日本最古の原稿用紙として所蔵されています。

印刷と原稿用紙

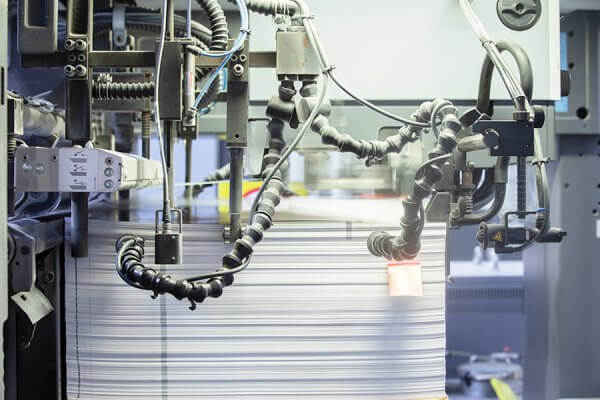

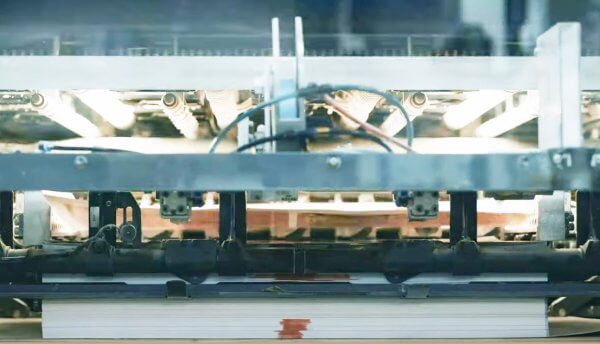

いつから原稿用紙と呼ぶようになったのか、定かではありませんが、おそらく「印刷をするための原稿を書く用紙」ということで、そう呼ばれるようになったというのが筆者の憶測。木版から活版、さらにはオフセット印刷へと印刷方式が変わっても、手書き原稿は、原稿用紙に書くことが基本でした。当社のような印刷会社も社名入り原稿用紙を備え、原稿づくりの際には常に使用していました。印刷会社だけではなく、広告会社のコピーライターは鉛筆の濃さや書き方、見栄えにこだわって原稿用紙を使用。新聞社では記者用に1行の字詰めに合わせたものが使われるなど、原稿用紙は、パソコンが登場する以前、原稿を書くすべての人の必需品でした。