【覚えておきたい印刷知識】フォントサイズの「P」と「Q」

英語に「Mind your P’s and Q’s」という慣用句があるそうです。直訳すると「PとQに注意」。

といっても大文字ではなく小文字の話。「p」と「q」が似ているので間違えないように注意しろ、という意味のようです。

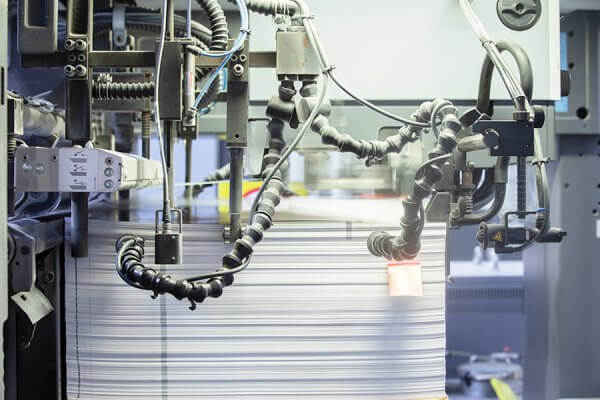

活版印刷では左右反転した活字を使うために、間違いが起こりがちだったのでしょう。

そこから「できるだけ丁重に振る舞うこと」という意味の慣用句として使われるようになったようです。

そんな「P」と「Q」にまつわる別の話。印刷会社的視点で、間違えないように覚えたいフォントサイズの単位についてまとめてみます。

フォントサイズ「P」と「Q」のはじまり

「P」はアメリカ式の「ポイント(Point)」、「Q」はもともと「級」で、写真植字文字の大きさの単位です。

日本ではこの「P」や「Q」が使われる前は、日本における活版印刷の先駆者、本木昌造が1869(明治2)年にアメリカ人宣教師で活版技師のウイリアム・ガンブルと考案した号数を使っていました。

一番大きい初号が42P、一号が26P、三号が16P、五号が10.5P。

明治時代末期にアメリカのポイント活字が普及されますが、1Pは1インチの72分の1。1インチ=25.4mmなので1Pは25.4mm÷72=0.35mmと非常に換算しにくく、活字の大きさの体系は入り乱れたまま長い年月を経て、和文活字のJIS規格が制定されたのは1962(昭和37)年。この時点でポイントに統一されました。

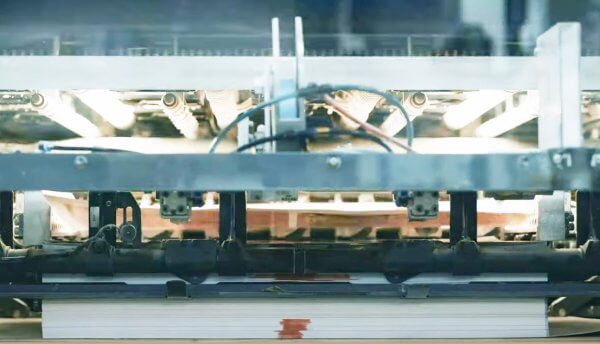

しかし、その間の1925(大正14)年に写真技術を使った植字方法「写真植字」の機械が発明されると、写植文字の単位も一緒に発明されます。その単位「級(Q)」または「歯(H)」は、文字サイズのために設定されたものではなく、一文字打つたびに移動させる印画紙の送り幅の最小単位として設定されました。

ポイントの1Pが約0.35mmであるのに対して、「Q」 「H」は、当時まだ真新しかったメートル法を採用。計算しやすいように1mmの4分の1、0.25mmを基本の単位とし、10Qが2.5mm、12Qが3mm、20Qが5mmと、慣れるととても使いやすい単位でした。

日本の文字システムの変遷

1970年代から1980年代後半にかけて、日本の文字処理システムは、活字組版、和文タイプ、写植機、電子組版が棲み分けて存在し、フォントの単位も「号」、「Q」、「P」がそれぞれに使われていました。

1987年(昭和62)年に「Adobe Illustrator」がリリースされ、コンピュータDTP(Desktop Publishing)によるグラフィックデザインの変革が始まると、そのまま「Q」にこだわる人と、「P」に乗り換える人に分かれました。

現在も使い方は2通り。基本はWordなどオフィス系のアプリケーションを使う場合はポイントを使い、そのままDTPでもポイントで済ますケース、そしてあくまでも級(Q)に換算して使うケースに分かれています。

今でも文字の大きさを指示する用語として「Q上げ」「Q下げ」と残るのは、写植時代の名残りでしょうか。

《関連記事》